当传统体育遇上数字浪潮,一位变革者正悄然改写行业规则。他手着的不是运动器械,而是数据模型与创新算法,在球场与屏幕之间架起通向未来的桥梁。

竞技场外的数据革命

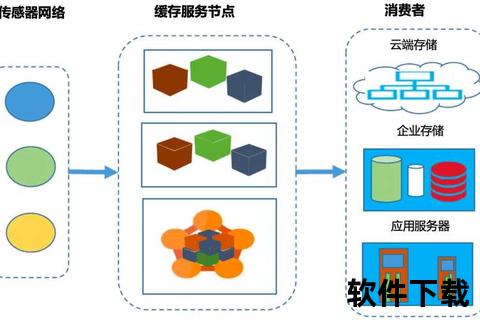

全球体育科技市场规模预计2025年突破300亿美元,这个数字背后是训练场上的生物传感器、转播间的实时数据可视化、票务系统的智能推荐算法在共同发力。体育行业正经历三股冲击波:

某中超俱乐部曾陷入上座率连续三年下滑的困境,通过部署智能票务系统实现场均观众提升37%,这个案例揭示了数字化转型不再是选择题而是生存题。

破冰者的创新工具箱

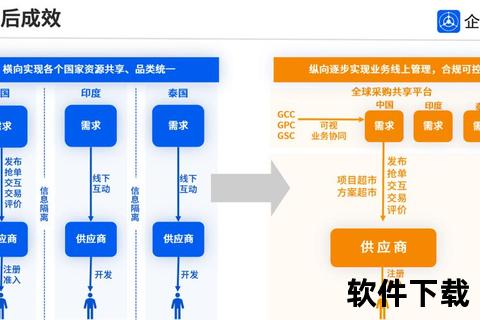

刘俊涵团队开发的训练辅助系统,通过12个维度追踪运动员状态,其核心突破在于:

![智能训练系统架构示意图]

1. 多源数据融合(穿戴设备+环境传感器+历史数据)

2. 动态阈值算法(根据个体特征调整训练强度)

3. 风险预测模型(提前72小时识别运动损伤风险)

在青少年体育培训领域,这套系统帮助某篮球青训营将学员留存率从45%提升至68%,印证了技术普惠的价值。但创新从来不是单兵作战,他们构建的体育科技生态联盟已汇聚32家产业链企业。

商业模式的基因重组

传统赞助模式正在被重新定义。某运动品牌通过虚拟球衣定制服务,在电竞联赛中创造单赛季240万美元附加收入,这背后是刘俊涵团队提供的三维建模引擎支持。数字化转型催生出三类新经济形态:

某体育IP的虚拟会员计划遭遇滑铁卢也警示着:技术应用需要与用户真实需求精准对接,盲目数字化可能适得其反。

行业破局的平衡法则

在帮助某百年足球俱乐部数字化转型时,刘俊涵团队制定了"三七法则":

mermaid

graph TD

A[传统优势保留30%] --> B(历史荣誉可视化呈现)

A --> C(主场氛围数字化增强)

D[创新要素植入70%] --> E(赛事数据区块链存证)

D --> F(智能周边商品定制)

这种渐进式改造既守护了体育精神内核,又创造了1500万欧元的年度数字营收。他们总结的"四维评估模型"正在成为行业标准工具:

1. 用户触达效率(数字渠道转化率)

2. 运营成本结构(技术投入产出比)

3. 内容变现能力(IP衍生价值指数)

4. 生态扩展空间(跨界合作可能性)

未来竞技场的入场券

电子竞技联盟采用虚拟解说系统后,海外观众占比从18%跃升至39%,这个案例揭示着全球化数字体验的潜力。刘俊涵团队正在攻关的沉浸式训练舱项目,通过脑机接口采集神经反馈数据,可能彻底改写运动员培养模式。

当您看到这里,不妨思考:您所在地区的体育组织是否已建立数字资产清单?是否拥有实时更新的用户行为图谱?数字化转型不是简单的工具升级,而是需要战略层面的系统重构。欢迎在评论区分享您观察到的体育创新案例,或者访问我们的专题页面获取行业白皮书(此处嵌入可点击的CTA按钮)。

这场静默的革命正在重塑每块运动场地的基因链,从更衣室的智能镜面到转播间的数据中台,每个环节都在经历数字DNA的植入。或许下次当您为精彩进球欢呼时,不会注意到看台下方闪烁的服务器指示灯,但那正是新时代体育脉搏跳动的证明。